2025年12月25日号

臭みがなく旨みが強い「風のたまご」

高品質な飼料で安全性とおいしさを

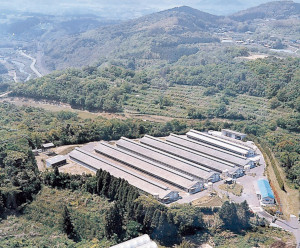

(有)グリーンファーム久住(大分県竹田市、荒牧大貴社長)が取り組んでいる「平飼堆積発酵床」は、一般的な鶏ふん・敷料処理とはまったく違い、「鶏舎が空になっても鶏ふんは搬出しない。鶏ふんは生ふんのままではなく鶏舎内で自然に発酵・分解・堆肥化されるので床はサラサラで、ぬかるみのような状態にはなっていない。鶏舎内洗浄には消毒薬を使わず、駆除に殺虫剤を使わなくてもハエがいないなど、一般的な鶏舎管理とは正反対の対応を行っている」(荒牧氏)。

(有)グリーンファーム久住(大分県竹田市、荒牧大貴社長)が取り組んでいる「平飼堆積発酵床」は、一般的な鶏ふん・敷料処理とはまったく違い、「鶏舎が空になっても鶏ふんは搬出しない。鶏ふんは生ふんのままではなく鶏舎内で自然に発酵・分解・堆肥化されるので床はサラサラで、ぬかるみのような状態にはなっていない。鶏舎内洗浄には消毒薬を使わず、駆除に殺虫剤を使わなくてもハエがいないなど、一般的な鶏舎管理とは正反対の対応を行っている」(荒牧氏)。

農場の電力は100%自然エネルギー。鶏舎や事務所の屋根には太陽光パネルを設置。一部の鶏舎では、飼料の国産比率を98%まで高めている。

こうした取り組みを広めるため、昨年「久住高原 風のたまご」をブランド化した。「平飼堆積発酵床」で育った鶏が産んだ「風のたまご」は殻が固く、白身と黄身が盛り上がっている。清涼な久住高原の環境とBMW技術によって、臭みがなく旨みが強い。飼育方法以外にも、分別流通管理した穀物など高品質な飼料を使うことで、安全性とおいしさを両立。味覚分析では、一般的な卵と比較して旨味と濃厚感、甘味、コクが2~3倍とされている。

こうした取り組みを広めるため、昨年「久住高原 風のたまご」をブランド化した。「平飼堆積発酵床」で育った鶏が産んだ「風のたまご」は殻が固く、白身と黄身が盛り上がっている。清涼な久住高原の環境とBMW技術によって、臭みがなく旨みが強い。飼育方法以外にも、分別流通管理した穀物など高品質な飼料を使うことで、安全性とおいしさを両立。味覚分析では、一般的な卵と比較して旨味と濃厚感、甘味、コクが2~3倍とされている。

2025年11月25日号

レシチンが一般卵の1.2倍の「きみ恋卵」

オレンジ色の黄身が特徴の「よかもよか卵」

「健康な鶏を育てることが、健康な卵をつくる」という考えのもと、ブランド卵の「きみ恋卵」と「よかもよか卵」を生産・販売する(有)河中農園(宮崎県都城市、河中勝社長)。「開放型鶏舎」にこだわり、飼料には乳酸菌、枯草菌、酵母のプロバイオティクス(有用菌)を添加することで鶏の健康を保っている。

「健康な鶏を育てることが、健康な卵をつくる」という考えのもと、ブランド卵の「きみ恋卵」と「よかもよか卵」を生産・販売する(有)河中農園(宮崎県都城市、河中勝社長)。「開放型鶏舎」にこだわり、飼料には乳酸菌、枯草菌、酵母のプロバイオティクス(有用菌)を添加することで鶏の健康を保っている。

プロバイオティクスで腸内細菌が整った鶏は栄養素を効率よく吸収し黄身に移行させるため、「きみ恋卵」は味の濃さと白身のこんもり感が特徴になっており、脳神経や神経組織を構成するレシチンが一般的な卵の1.2倍含まれているという。

「きみ恋卵」をさらにグレードアップさせたのが「よかもよか卵」。飼料に乳酸菌と6種類のハーブ、優れた抗酸化作用を持つアスタキサンチンを配合し、水にも蘇生水FFCと量子水という「ダブルの」浄水器を使用することで、「よかもよか卵」はこんもりとしてオレンジ色の卵黄とコクのある卵になっている。

「きみ恋卵」をさらにグレードアップさせたのが「よかもよか卵」。飼料に乳酸菌と6種類のハーブ、優れた抗酸化作用を持つアスタキサンチンを配合し、水にも蘇生水FFCと量子水という「ダブルの」浄水器を使用することで、「よかもよか卵」はこんもりとしてオレンジ色の卵黄とコクのある卵になっている。

河中氏は「卵には鶏が摂取したものが移行して、味やにおいにも影響する。開放鶏舎という環境と飼料と水の要素は大きい」と話している。

2025年10月25日号

殻が固く白身が二重の「平飼い卵」

大豆や米など地場産原料の飼料を

循環農法オーガニックで米や野菜、平飼い卵などを生産し、「土、自然から学び共に生きよう」をテーマに子どもから大人まで四季折々、山村での体験を対象別に体験講座を通年で実践している農的自然学校、一般社団法人あぶくまエヌエスネット(福島県東白川郡鮫川村、進士徹学長)。

循環農法オーガニックで米や野菜、平飼い卵などを生産し、「土、自然から学び共に生きよう」をテーマに子どもから大人まで四季折々、山村での体験を対象別に体験講座を通年で実践している農的自然学校、一般社団法人あぶくまエヌエスネット(福島県東白川郡鮫川村、進士徹学長)。

自然学校では、子ども向けの体験教育プログラムや大人向けの農家体験など、全年齢を対象にした里山体験ができる。1989年に進士徹氏が東京から鮫川村に移住して山村留学を始め、1987年に自然体験学校を開校。長男の陽平氏は「ニンジンの種を畑に植えたら、びっくりするほどおいしかった。あんな小さな種がこんな立派に育つという不思議さを感じて」から農業にはまり、今では「農業最高!」と断言するまでになった。

自然学校では、子ども向けの体験教育プログラムや大人向けの農家体験など、全年齢を対象にした里山体験ができる。1989年に進士徹氏が東京から鮫川村に移住して山村留学を始め、1987年に自然体験学校を開校。長男の陽平氏は「ニンジンの種を畑に植えたら、びっくりするほどおいしかった。あんな小さな種がこんな立派に育つという不思議さを感じて」から農業にはまり、今では「農業最高!」と断言するまでになった。

鶏は純国産鶏の岡崎おうはん。餌は玄米、米ぬか、牡蠣殻、燻炭、緑葉野菜などのオリジナル自家配合で、大豆は煮て食べやすくしてから給与している。地場産の原料で育てた平飼いの鶏の産む卵は、殻が固く白身が二重になっていて、さらに黄身が盛り上がっている。1個100円という「結構なお値段」ながら、「小さな村でも価値を認めて買ってくれる人がいる」という。

2025年9月25日号

コクや甘み、後引く旨味が強い「秋田美人」

ビタミンDとEを豊富に含み濃厚な味わい

秋田県仙北市角館町の自然が美しい場所にある(有)藤原養鶏場(秋田県仙北市、藤原要社長)が生産・販売するブランド卵「秋田美人」は、ビタミンDとビタミンEが豊富に含まれ、味覚センサーによる分析では「雑味が少なく、コクや甘み、後引く旨味が強く、濃厚な味わいと」とされている。ビタミンDは丈夫な骨を作り、ビタミンEの抗酸化作用は体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助けるとされている。

秋田県仙北市角館町の自然が美しい場所にある(有)藤原養鶏場(秋田県仙北市、藤原要社長)が生産・販売するブランド卵「秋田美人」は、ビタミンDとビタミンEが豊富に含まれ、味覚センサーによる分析では「雑味が少なく、コクや甘み、後引く旨味が強く、濃厚な味わいと」とされている。ビタミンDは丈夫な骨を作り、ビタミンEの抗酸化作用は体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助けるとされている。

同社は安心できる卵を届けるため、健康で安全な鶏を初生雛から育てている。育雛は昭和39年の創業当初から続いているが、現在は「販売先は食品加工メーカーが多く小さめの卵が求められるため、鶏を大きくしたくない。鶏を小さめに育成するには自社で取り組んだ方がやりやすい」(藤原氏)という背景もある。

鶏体を大きくしないため、飼料は低CPでアミノ酸重視の設計に10年以上前から取り組んでいる。

鶏体を大きくしないため、飼料は低CPでアミノ酸重視の設計に10年以上前から取り組んでいる。

定期的な卵質検査はもちろん、鶏卵業界ではいち早く平成10年からHACCPの手法を取り入れた衛生管理の取り組みを始めるなど、衛生面と品質を厳しくチェックしている。

飼養管理は「基本に忠実に。餌や水が出ないなど、人的ミスが一番怖い」。産卵率はピークで97〜98%、70〜80週齢で約9割と「成績は出ている」。

徹底した衛生管理と飼養管理から生まれた「秋田美人」は、量販店や食品加工メーカーのほか、県内のオムライス専門店や東京都内の焼鳥店などで使われている。

2025年8月25日号

しっかりした旨味と濃厚な「ひまわりたまご」

初生雛から飼育、自家配合飼料、清潔な鶏舎

一般的な卵と比べて旨味成分が2倍含まれているという「たんぽぽたまご」と「ひまわりたまご」。生産・販売する(株)花園たまや(埼玉県深谷市、髙橋洋平社長)は、「良いとり」「良いえさ」「良い管理」に取り組み、鶏を大切に育てている。

一般的な卵と比べて旨味成分が2倍含まれているという「たんぽぽたまご」と「ひまわりたまご」。生産・販売する(株)花園たまや(埼玉県深谷市、髙橋洋平社長)は、「良いとり」「良いえさ」「良い管理」に取り組み、鶏を大切に育てている。

「鶏の一生の発育は生まれてから1カ月が最も重要なため」(高橋氏)初生雛から飼育し、自家配合飼料は毎朝、丸粒のトウモロコシを粉砕して配合している。髙橋氏は「飼料を毎朝作るのは正直、手間な事ではあるが自家配合をしていることで歩留りが良く、卵の品質にも良い効果がある」と考えて続けている。

「鶏の一生の発育は生まれてから1カ月が最も重要なため」(高橋氏)初生雛から飼育し、自家配合飼料は毎朝、丸粒のトウモロコシを粉砕して配合している。髙橋氏は「飼料を毎朝作るのは正直、手間な事ではあるが自家配合をしていることで歩留りが良く、卵の品質にも良い効果がある」と考えて続けている。

さらに、「自分が鶏だったら?」と鶏の立場で考えて、「過ごしやすくストレスのない環境づくりを心がけている。清潔で温度管理も徹底された鶏舎では、健康なたまごを産む丈夫な鶏が育つ」という。

こうして生まれた「たんぽぽたまご」と「ひまわりたまご」は水分量が少なく、マリアはジュリアに比べ小ぶりではあるが殻が固く、旨味がしっかりして濃厚な卵黄の卵となっている。

2025年7月25日号

特産品えびせんべいで濃厚な「海老もっこり」

上位7%の鶏に限定したプレミアム「匠の卵」

(有)アイナン産業(愛知県知多郡美浜町、齋藤大士社長)は地元知多半島名産のミネラル・アミノ酸が豊富なえびせんべいを与えて濃厚な甘みのある「海老もっこり」と、限定プレミアムライン「匠の卵」を三兄弟で生産・販売している。

(有)アイナン産業(愛知県知多郡美浜町、齋藤大士社長)は地元知多半島名産のミネラル・アミノ酸が豊富なえびせんべいを与えて濃厚な甘みのある「海老もっこり」と、限定プレミアムライン「匠の卵」を三兄弟で生産・販売している。

同社は創業63年で、齋藤大士社長が3代目の老舗養鶏場。約57万羽の鶏を飼い、日産約50万個である。

「海老もっこり」は、知多半島名産のえびせんべいを飼料に配合した卵で、黄身は濃厚で甘みがあり、粘り気も強く、深いオレンジ色(CF15.5)。粘度とコクが特徴で、卵かけご飯がおすすめである。販売・マーケティング、鶏ふん処理を担当する次男の齋藤豪士氏が「見た瞬間にこの卵はすごいと思って手に取ってもらえるように意識した」と述べるパッケージには「黄身に楊枝を20本以上刺しても崩れない」と実際に楊枝を刺すインパクトのある写真を掲載している。また、「海老もっこり」の名前は、えびせんべい由来の餌を使用していること、黄身が『もっこり』と盛り上がる見た目から命名。インパクトがあって、覚えてもらいやすい名前にこだわった。

2025年6月25日号

「瀬戸内かきがらアグリ」から生まれた「里海卵」

食べることが環境保全という「もう一つの価値」

全国農業協同組合連合会岡山県本部(JAグループ岡山)は、“里海”(人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸地域)である瀬戸内海で育てられた牡蠣の殻=かきがらを有効利用する循環環境保全型事業「瀬戸内かきがらアグリ」に挑戦している。かきがらは良質なミネラルや栄養分を豊富に含んでおり、農畜産物の肥料・飼料として優秀な資源となるほか、近年、かきがらには生きている牡蠣と同様に水質の浄化作用があることがわかったという。

全国農業協同組合連合会岡山県本部(JAグループ岡山)は、“里海”(人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸地域)である瀬戸内海で育てられた牡蠣の殻=かきがらを有効利用する循環環境保全型事業「瀬戸内かきがらアグリ」に挑戦している。かきがらは良質なミネラルや栄養分を豊富に含んでおり、農畜産物の肥料・飼料として優秀な資源となるほか、近年、かきがらには生きている牡蠣と同様に水質の浄化作用があることがわかったという。

かきがらを農畜産物に活用する「瀬戸内かきがらアグリ」事業は9年前、「里海米」でスタートした。しかし、畜産部畜産販売課の西山明伸課長は「消費者にとってはどんなメリットがあるのかが当初は見えにくかった」と話す。

そこで、瀬戸内かきがらアグリ推進協議会では、里海米の購入金額から1円を「瀬戸内かきがらアグリ基金」に寄付される仕組みを整備したことで、消費者は商品を購入して食べることで里海である瀬戸内海を守り、育てる活動に参加・支援できる仕組みに改めたという。これが「食べることが環境保全につながるという、もう一つの価値になっている」。

そこで、瀬戸内かきがらアグリ推進協議会では、里海米の購入金額から1円を「瀬戸内かきがらアグリ基金」に寄付される仕組みを整備したことで、消費者は商品を購入して食べることで里海である瀬戸内海を守り、育てる活動に参加・支援できる仕組みに改めたという。これが「食べることが環境保全につながるという、もう一つの価値になっている」。

この仕組みについて、西山氏は「本会のお取引先様にとっては、CSR、エシカル消費を含めたSDGs、消費者を巻き込んだコーズマーケティングという3つの柱がメリットになる」として、「里海卵を買って食べることで目の前の環境が少しでも良くなる活動に参加していただく取り組みを進めていきたい」という。

2025年5月25日号

有機JAS認証取得の「オーガニック卵」

濃厚ながら後味はスッキリとした味わい

(株)カジワラファーム(大分県宇佐市、梶原康太郎社長)が2025年4月14日、九州の農業法人では初となる有機JAS認証を取得したオーガニック卵の販売を開始した。

(株)カジワラファーム(大分県宇佐市、梶原康太郎社長)が2025年4月14日、九州の農業法人では初となる有機JAS認証を取得したオーガニック卵の販売を開始した。

同社は創業100年を超える老舗で、平飼い用の雛の育成も手掛けている。梶原氏は「これまで培った養鶏技術・ノウハウを生かしてオーガニック卵を生産し、日本国内の皆さまにお届けしたい」という思いで2025年1月からクラウドファンディングで資金を募り、鶏舎の改修や運動場の設置などを経て4月の販売にこぎ着けた。

しかし、畜産物の有機JAS認証基準には、飼料が有機原料であることや、病気予防目的での抗生物質などの薬剤投与の禁止といった、厳しい基準がある。それでも、農場のある大分県国東地域の豊かな自然環境と平飼いと地下水にこだわった結果、オーガニック卵は濃厚でありながらスッキリとした後味の卵になっているという。

しかし、畜産物の有機JAS認証基準には、飼料が有機原料であることや、病気予防目的での抗生物質などの薬剤投与の禁止といった、厳しい基準がある。それでも、農場のある大分県国東地域の豊かな自然環境と平飼いと地下水にこだわった結果、オーガニック卵は濃厚でありながらスッキリとした後味の卵になっているという。

オーガニック卵は現在、直販サイト、食べチョク、ポケットマルシェなどで販売している。

産卵を終えた親鶏はオーガニック鶏肉としての販売を予定している。

2025年4月25日号

コクと甘みがあり濃厚な「烏骨鶏たまご」

日の光を感じる日本家屋で卵かけご飯を

烏骨鶏は古くから中国で漢方薬の原料のひとつとされてきたが、産卵率も孵化率も低いため、専門に飼う人は多くない。そうした中、合同会社にんたま(静岡県森町、高橋恵美子代表)は、自社で雛を孵化させることで烏骨鶏の血を守っている。同社は飼料卸の問屋だった高橋氏の父が取引先で見た烏骨鶏の魅力を広めるため、昭和63年に数十羽の烏骨鶏でスタートした。

烏骨鶏は古くから中国で漢方薬の原料のひとつとされてきたが、産卵率も孵化率も低いため、専門に飼う人は多くない。そうした中、合同会社にんたま(静岡県森町、高橋恵美子代表)は、自社で雛を孵化させることで烏骨鶏の血を守っている。同社は飼料卸の問屋だった高橋氏の父が取引先で見た烏骨鶏の魅力を広めるため、昭和63年に数十羽の烏骨鶏でスタートした。

生産する「烏骨鶏卵」には、葉酸が一般的な卵の約4倍含まれている。葉酸はほうれん草などの葉物に多く含まれるものの熱に弱く、加熱すると摂取量は減ってしまう一方、卵は生で食べられるので、葉酸の栄養価を余すことなく取り入れられるというメリットがあるという。さらに「ミネラルが豊富で、カリウム、カルシウム、リン、亜鉛は一般的な卵の1.4〜1.5倍、鉄は2倍ほど含まれている」(髙橋氏)。卵は直売所とECサイトですべて売り切り、スーパーや飲食店などには出していない。

生産する「烏骨鶏卵」には、葉酸が一般的な卵の約4倍含まれている。葉酸はほうれん草などの葉物に多く含まれるものの熱に弱く、加熱すると摂取量は減ってしまう一方、卵は生で食べられるので、葉酸の栄養価を余すことなく取り入れられるというメリットがあるという。さらに「ミネラルが豊富で、カリウム、カルシウム、リン、亜鉛は一般的な卵の1.4〜1.5倍、鉄は2倍ほど含まれている」(髙橋氏)。卵は直売所とECサイトですべて売り切り、スーパーや飲食店などには出していない。

親鳥はミンチにした後、ハンバーグなどに加工して販売している。8年前に家業を継いだ高橋氏は「鑑別師の方に、一つの養鶏場で孵化から親鳥まですべてしているところは聞いたことがないと言われた」と苦笑するが、「烏骨鶏は週に1〜2個の卵しか生まず、体が小さいので天候にも大きく左右されるなど、本当に気まぐれで飼いたがる人が少ない。だったら私が日本一の烏骨鶏飼いになりたい」と話している。

2025年3月25日号

道産飼料を配合した「贅コクたまご」

循環型の「ケッコー自由な平飼い卵」

ホクレン農業協同組合連合会(札幌市、篠原末治代表理事会長)はコロナ禍の2021年11月、「当たり前の日常にちょっと贅沢を」をコンセプトに、北海道産の原材料を配合した飼料で育てた鶏から生まれた「贅コクたまご」を発売した。

ホクレン農業協同組合連合会(札幌市、篠原末治代表理事会長)はコロナ禍の2021年11月、「当たり前の日常にちょっと贅沢を」をコンセプトに、北海道産の原材料を配合した飼料で育てた鶏から生まれた「贅コクたまご」を発売した。

「贅コクたまご」は「贅沢」と「コク深い味わい」を合わせた造語で、①生食に適している(生食に適した配合飼料特許取得飼料使用)②黄身の色が濃い③道産飼料配合(トウモロコシ10%、飼料用米12%)――という特徴がある。

商品開発に当たった道央支店鶏卵課の辻本悠介係長によると、官能試験を重ねながら、生食に適した飼料の配合設計を7年間かけて開発したという。辻本氏は「食べ物は五感で味わう。特に日本は卵黄色の濃い卵が好まれるので、カラーファンは16と北海道内で最も高く設定した。北海道産の飼料用米とトウモロコシを配合することで作付面積と北海道の農業を維持し、生産者の所得向上に努めていく」と話している。

商品開発に当たった道央支店鶏卵課の辻本悠介係長によると、官能試験を重ねながら、生食に適した飼料の配合設計を7年間かけて開発したという。辻本氏は「食べ物は五感で味わう。特に日本は卵黄色の濃い卵が好まれるので、カラーファンは16と北海道内で最も高く設定した。北海道産の飼料用米とトウモロコシを配合することで作付面積と北海道の農業を維持し、生産者の所得向上に努めていく」と話している。

2024年9月には、「みんながケッコーしあわせになるたまご」をコンセプトに「ケッコー自由な平飼い卵」の販売を開始。鶏卵課の大場優汰氏によると、「みんなのしあわせ」とは①鶏たちのしあわせ②食卓のしあわせ③北海道のしあわせを指す。

2025年2月25日号

濃厚な甘みとコクが特徴の「紅花たまご」

大自然の清らかな伏流水で元気に育つ

山形の県花である紅花を給与した「紅花たまご」は、飼料に天然成分の地養素(ブナの木のエキス、木酢液等)や米ぬかを与え、乳酸菌で鶏の腸内環境を整えている。

山形の県花である紅花を給与した「紅花たまご」は、飼料に天然成分の地養素(ブナの木のエキス、木酢液等)や米ぬかを与え、乳酸菌で鶏の腸内環境を整えている。

生産・販売する(株)山田鶏卵(山形県米沢市)の山田浩樹社長は「農家に聞くと、紅花の花は染料になり種も搾油で価値が高いが、それ以外の部分は廃棄物になって困っていた。そこで我々が有効活用することにして、粉砕・乾燥して年間を通して配合している」と話す。紅花たまごは卵特有の生臭さが少なく、濃厚な甘みとコクが特徴になっている。

同社が自社農場の山田ガーデンファームを立ち上げたのは2005年。それまでは県内外から卵を集めて販売する「100%流通業」(山田氏)だったが、作り手の思いを反映させたいという思いから農場運営を開始した。しかし、「養鶏は素人同然」だったため、飼料メーカーや同業他社などの協力を得ながら試行錯誤を重ね、4〜5年かけて自信を持てる卵にしていったという。

同社が自社農場の山田ガーデンファームを立ち上げたのは2005年。それまでは県内外から卵を集めて販売する「100%流通業」(山田氏)だったが、作り手の思いを反映させたいという思いから農場運営を開始した。しかし、「養鶏は素人同然」だったため、飼料メーカーや同業他社などの協力を得ながら試行錯誤を重ね、4〜5年かけて自信を持てる卵にしていったという。

「卵は鮮度が命」として、2007年には本社工場を全面改装。衛生的に洗卵選別ができるようHACCPの管理手法に基づいて設計しており、2019年には山形県内の採卵鶏業者としては初めてとなる農場HACCP認証も取得した。

通信販売では自社の卵だけでなく、米や果物など、農業王国・山形のおいしい農産物を幅広く展開。米のおいしさと鮮度を守るための玄米保管庫も備えている。

2025年1月25日号

葉酸が一般卵の1.7倍の「オリーブEgg」

濃厚な黄身とさわやかな白身の味わいが好評

小豆島産オリーブの葉の粉末を飼料にミックスした「オリーブEgg」はビタミンB12を助ける葉酸が一般卵の1.7倍含まれ、濃厚な黄身とさわやかな白身の味わいが特徴になっている。生産する農事組合法人東山産業(香川県木田郡三木町)の志渡聡一郎代表理事組合長は「香川県はオリーブハマチなどオリーブを使った養殖が盛ん。オリーブ牛など肉類は絞り粕を給与しているが、オリーブEggはオリーブハマチと同じくオリーブの葉を使っている」と話す。

小豆島産オリーブの葉の粉末を飼料にミックスした「オリーブEgg」はビタミンB12を助ける葉酸が一般卵の1.7倍含まれ、濃厚な黄身とさわやかな白身の味わいが特徴になっている。生産する農事組合法人東山産業(香川県木田郡三木町)の志渡聡一郎代表理事組合長は「香川県はオリーブハマチなどオリーブを使った養殖が盛ん。オリーブ牛など肉類は絞り粕を給与しているが、オリーブEggはオリーブハマチと同じくオリーブの葉を使っている」と話す。

同社ではPHFのトウモロコシを中心に、大豆や飼料用米、魚粉などの指定配合飼料を使用し、初生雛から一貫生産。〝食と農を通じて、食卓に笑顔と幸せをお届けする"をモットーに、高品質で安心・安全な卵を生産している。「母鶏に安心なエサを与え健康に育てるPHF飼料の飼育法は、食卓へ安心な卵をお届けするための私たちのこだわり」という。

平飼いも始めた。開放鶏舎の中で活発に動いているので鶏の健康状態も高くキープでき、うま味や甘みをしっかりと感じられる濃厚な卵になっている。

平飼いも始めた。開放鶏舎の中で活発に動いているので鶏の健康状態も高くキープでき、うま味や甘みをしっかりと感じられる濃厚な卵になっている。

2015年にはたまごの専門店「danran(だんらん)」をオープン。「農家が加工品を作って売っていくには、自分たちの強みを生かさないといけない。自分たちの生産物をお客様に見える形で」と、たまごプリンやたまごロールケーキ、たまごシュークリームなどの加工品に加えて、定番の卵かけご飯のほか、ランチでは肉と卵を食べるランチ、カルボナーラなど、卵を全面的に押し出したラインナップを提供している。

志渡氏は「オープン当時、戦略的には規模拡大か付加価値向上の2択を迫られていたため、付加価値をより高めていくこととした。また、販売は基本的に卸売りまでだったので、お客様の顔が見える形で商売をしようということで店舗を作った。なぜここに作るの? と言われるほどの田舎にあるが、20キロメートルまで商圏を広げると高松市も入るので、多い日には200〜250人が来店している」という。

加工品は一部を除いて自社製造。現在は店長を中心に工房スタッフが中心になって製品開発を行っている。「ものづくりは簡単ではないが、長期的に地道な積み上げをできるかが大切」

今後について、志渡氏は「買って食べて喜んでもらって、また買っていただくということを続けていきたいし、広げていきたい」と話している。

| TOP | 月刊HACCP | 月刊養豚情報 | 鶏卵肉情報 | 書籍案内 | リンク | 事業概要 |